我在查尔斯泰勒的世俗时代的阅读过程中十分吃力。我本想通过阅读原文来学习英语,但发现中文读起来都很难理解:内部充斥的大量术语,大量的论证分析让我很容易失焦——为什么会讲这些?这与上面有关系么?我是谁?我在哪?虽然无法完全吃透,但凭借着Chatgpt的帮助,至少能理解一些主要的内容,但我也不敢保证GPT有没有在胡说八道、故意迎合,不论有错没错,届时听听大家的讨论。这一系列就作为读书会要求撰写的“读书报告”,既然是没有要求的“读书报告”,那我就凭感觉写自己想写的内容吧!瑞丁与兆特是什么意思?Reading N Thought

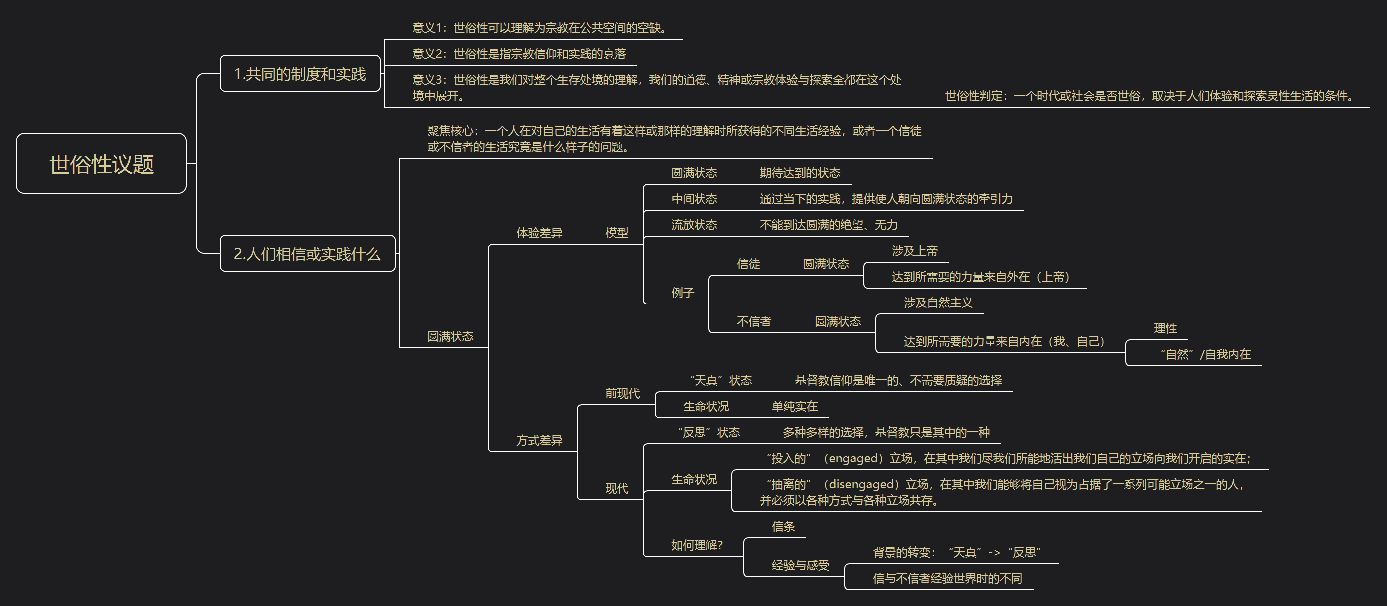

导论思维导图

第一章理论/名词的胡乱输出:

注:这本书主要以拉丁基督教地区为分析对象

1.迷魅与祛魅

迷魅的世界与祛魅的世界,分别是前现代与后现代的特征之一。前者的人是“容易被渗透的”,而后者的是“带缓冲的”。具体的区别是什么呢?在前现代,人们对于一些现象总会与外在的某种存在相联系。在那时候,人们普遍相信人的心灵之外也存在着众多与人的“心灵”相似的存在:上帝、魔鬼、精灵、怪物......而人类又很容易被这些外在的存在所影响,比如:一个人猝死是因为他干了坏事而遭受神罚;一个人睡眠不好是因为晚上有魔鬼在骚扰他。在后现代,人们不再相信人类之外还有什么存在是有具体意义的,于是人类的爱情不再被维纳斯所管理,下雨也不再来自四龙王的喷嚏。人们相信,外部对人的影响,是来自我对外部的作用的反应:我伤心欲绝不是因为神明不再庇护我,只是我大脑的情绪系统调动身体的结果(当然,按照作者的意思,这种转变并不完全是因为科学技术的发展造成,还有其他原因,我不太理解,就不再展开了)。结果就是,意义不再是自然、神明既定的,而是取决于个人对外界事物的看法。

在迷魅的世界里,人们的生活是社会性的。邪灵以集体为单位攻击人们,人们又以集体为单位共同抵御邪恶。脱离集体是不可能的,因为整个社会与神圣紧密交织,脱离集体就代表与集体为敌——不是善,就是恶。也是在这样的社会中,上帝是显而易见的,因为每一个层次都有上帝的影子,人们也无需也不可能怀疑上帝。

2.结构与反结构

关于“反结构”,作者引用了特纳的叙述:步入成年的人通过成人礼来抹去曾经的身份,从而成为成人的角色。在这一身份过渡的时间里,人的身份被暂时悬置,我既不是未成年人也不是成年人,没有这两者所拥有的权利与义务。这种过渡状态、门槛、或是“阈限性”,可以被视为一种反结构。具体就是:在以前的社会中,有着严肃、圣神的规范,如神权下的国王、敬拜祭祀礼仪等,这些代表了一种规范、道德的秩序,“结构”就在其中。在这种秩序中,普通的人们需要一个倾泻的出口,通过一些“渎神节”、“狂欢节”来释放压抑,于是那些仪式或是具有权能的角色,被普通的人们暂时地置于一个“卑贱”的地位。这也就是作者想要表达的前现代的“张力平衡”,随着时代的世俗化,这种平衡消失。之所以消失,我的理解是:意义不再客观,而是被每一个人或者一个群体所定义,道德、仪式、权力等这些都不在具有客观的意义,每一个人或者一个群体,都能任意地赋予其意义。于是,“结构”消失,自然地,“反结构”失去了作用对象,平衡消失。

但也就是因为外在的这些客观意义的消失,使得每一个人对待外界不再拥有一个固定的、统一的意义,每一个人都可能会陷入迷茫、不知所措。于是,在迷茫,或是在无聊的社会生活里,反结构进入到了私人领域。也就是说,艺术、音乐、文学等成为了社会生活之外的调味品,来填补迷茫、丧失意义的缺陷。

为什么会有“反结构”的需求?社会的行为准则限制我们,以至于将某些事物与我们隔绝开来。作者的表达是:无情施行的社会规范会耗尽我们所有的能量。作者的例子是:长老通过“通过仪式”向年轻人传授社会最奥秘的知识。可以看见这其中的“门槛”——通过仪式。

3.多速体系

这是一个很有意思的词汇,对我来说很新颖。我的理解就是:存在十分敬虔的信徒以及十分世俗表面的信徒,按照书中的描述,就是全心奉献的人和不那么投入的人。但不知为什么,上层精英和下层百姓都对这种状况不满,(update:上层希望提高敬虔的标准,下层不满是因为上层的要求)于是,信仰状况好的人开始企图转化那些信仰状况没那么好的人,以至于缩短信仰状况的差距。于是,“改革”成为了解决问题的方式。

为了将“低速”转化为“高速”,“复兴运动”成为“改革”的具象。在这一过程中,不知怎么的,以基督为中心的灵修成为了敬虔的核心,接着,又进一步聚焦到耶稣的受难,直到人们对死亡的深度思考。作者认为,中世纪晚期的死亡灵修是克服“多速体系”的重要一步。因为死后的审判并不是以群体为单位,而是每一个单独的人都要面对的事情,人们因此产生对死亡和审判的焦虑,重心自然而然地来到了个人的信仰。有了这样的趋势,敬虔更加转向内在,宗教生活更加个人化:个人灵修、个人读经默想、个人祷告......

update:

人们对死亡的焦虑来自于人们对死亡的立场的变化。首先是基督教化。曾经人们相信死亡只是起点,因为受到希腊神话的影响,死去的人都会下到冥界,人们更害怕死去亡魂的搅扰。基督教中的末世论表明,人死亡后有一场审判,这场审判决定了人在未来会去到哪里——天堂还是地狱?,于是这就成为了人们恐惧死亡的原因。最后是个体化,末世论聚焦在个人,因为最后的审判关乎的是个人,审判的结果取决于个人的情况,于是信仰也随之个人化。

信仰的个人化并不是一蹴而就的,在这个过程中,社会性的内容并未完全消失。虽然死亡的立场导致信仰个人化,但在这一变化中,人们开始为死去的亡魂祷告、弥撒、购买赎罪券,这是社会性的。

随着程度加深,一种更强烈的个人化信仰方式,于是乎,原来人们期待将低速的信徒向高速转化,大家在审判的面前人人平等。但一种更“内卷”的方式在本来以为能够拉平信徒们的期待中展现出来,形成了新的精英阶层(更敬虔、更内在)。主流大众仍然是通过实践来落实自己的信仰,虽然信仰逐渐个人化,但解决方式仍然一大部分依赖于实践。但偏偏有一群“卷王”,不满足于这种信仰方式,从而去最求更内在更高层次的方式,因此,多速体系并没有消失,反而更拉开了速度差距。

一些人的思想更加激进,在圣事层面开始推进。他们反对圣事,不容许上帝的能力禁锢在有限的物体之中,这也是下面的话题的开端。

4.场域逆转

这是作者在讨论教会法术方面出现的说法。最初一些人反对教会法术是因为上帝的能力不能禁锢在物体之中,被人所控制。拒斥教会“白魔法”运动的推动因素,作者拎出两点:社会维度和恐惧场域的逆转。

在那个心灵容易被渗透的时代,人们对于魔法带有恐惧的心理。魔鬼的魔法能对人产生负面影响,白魔法也蕴含着危险的力量。基督教信仰破除了人们对魔法惧怕,因为一切都归于上帝,上帝是良善的,上帝可以为人们提供庇护。这一过程的重点是人从对魔法的畏惧变成了对上帝的敬畏。(update:这是一种场域逆转)

因信称义的教义,也催动了(update:另一场)场域逆转的效果。人们对于审判、刑罚有着强烈的恐惧,(update:这种恐惧源于传教士们在讲道过程中采用恐吓的方式,来加大人们对罪的重视,防止落入自满的状态。)当因信称义走入视野之后,积攒已久的恐惧就好像开闸的洪水倾泻而出,逐渐消散,因为只需要相信上帝、靠着上帝的恩典就能得救。

5.秩序狂热

update:

按照作者的理解,宗教改革是祛魅的引擎,而“大改革”是祛魅的驱动力。也就是说,只从宗教改革来说,其导致最终的结果可能会允许不同的速度共存,但其背后是被“大改革”所驱动的,而“大改革”最初的议题则是:拒绝接受特殊的圣召(special vocations)和全德劝谕(counsels of perfection)。这就注定结果不会那么温和。

“大改革”造成了两个后果:一是祛除了迷魅的世界(祛魅的否定作用),二是对人本主义之兴起的长期贡献(祛魅的肯定作用)。对于第一个后果,宗教改革发挥着作用,对于第二个后果,则归因于加尔文主义的重塑社会。

加尔文主义承袭了奥古斯丁与安瑟伦的模式:司法-刑法。GPT告诉我,这个模型的不平衡在于过分强调“秩序与偿还”,而忽略或者掩盖“医治与共融”,使整个体系失去了“法理”和“爱”的平衡。在这个模型之下,宇宙的神圣性被斩断,世界不再成为救赎的一部分;人神关系被看作机械冰冷的法律关系;人们不再参与到一个整体的救赎网络当中,而是聚焦于审视自己。最后者的意思就是,以前的人们相信参与到救赎的网络整体中(仪式、教会、自然等),就能在其中获取上帝的恩典。如今,人们聚焦于个人的得救、审视自己是否得救,因此这意味着救赎不再是整体性的,而是个人性的,人们也因此更加焦虑自己是否得救。

加尔文主义是如何重塑社会的呢?似乎“秩序”是加尔文主义者们的代名词,这让我想起了R.C Sproul在“the mystery of the holy spirit”一书里写的一则笑话:

An alien came to earth and visited three churches. One was Methodist, the second was Baptist, and the third was presbyterian. When he reported back to his superiors he said, "When I visited the Methodist church all I heard was 'Fire! Fire! Fire!' When I visited the Baptist church all I heard was 'Water! Water! Water!' When I went to the Presbyterians all I heard was 'Order! Order! Order!'"

在当时存在一种张力,即那些通过工作、家庭、公民生活、友谊、建设社会和未来等等,完全投身于人类兴盛事业中的人,他们应该如何过一种基督徒的生活。可以想象,如果过分专注于人类兴盛事业,那么信仰便退化了;如果过分追求弃绝,那么许多问题便会在这些方面出现:赖以生存的工作、家庭的运转、后代教育......那么,解决之道是:

超越那种耽于感官享受的普通人(homme moyen sensuel)对美好生活的肯定(他们极度关心自己的益处和生命,为了自私,甚至愿意牺牲无数人的利益);连接于上帝所肯定之事,即他的圣爱(那种爱着全人类,随时预备毫无保留地施与的态度),为了参与这爱的行动,乐于放下执着之物。

这跟今天我在教会里经常听见的说法很相似:我们入世但不属世。对于这种看起来自相矛盾的说法,澄清时便会出现两种倾向:1.弃绝的条件过高 2.设定最低标准。于是这就产生了一种张力。我相信这种张力,在今天国内的绝大多数教会都存在,因为这个议题一直是职场人所关注的。允许这两种倾向同时存在,便就是接受了一个多速体系。但加尔文主义者们是激进的,不会接受多速体系。他们排斥以前的圣召:修道士、修女、神父等,认为人的生活方方面面都能够是上帝神圣的呼召。再加上他们也不会向“最低标准”妥协。结果是,人们的生活即将被加上沉重的弃绝重担。

这就是加尔文主义者们推动重塑秩序的原因与背景。按照作者的论述,加尔文主义者们以秩序为中心,对三个层面进行重塑:宇宙、社会、个人。关于世界层面,即祛魅的宇宙,魔法、圣物不再具有能力,宇宙是规律的宇宙;社会层面,即社会各方面稳定有序;个人层面,即内省、自律的理性自我。这种重塑透露着人本主义的味道,即:通过秩序能达到人类兴盛,同时秩序体现着人的能力。这些秩序也建立起一个“祛魅”的社会

祛魅的世界。

日渐式微的信仰

半道出家的我没有接受过从小的基督教主日学,所构建的认知大多来自父母和学校,我自然没有信x代那种“天真”的状态。2021年进入教会开始接触信仰,随着主日、小组的学习,我对基督教福音越来越认识,在新手的“火热”之下,我开始慢慢地重构我的框架。但这种重构是粗暴地砍断与无脑地填补,在这种虚假的信仰框架运作下、在和谐友爱的环境下,我一点也没有意识到问题的严重性。虽然我里面有很多疑惑、很多不解,但是都无法立刻得到解决。后来看到爱德华兹的作品,他描述了圣洁的情感多么宝贵、在这种情感之下会催生出多么属灵的生命等,我也很渴望,我也为其祷告,只是收效甚微。

在毕业后在家的两年里,考研压力、参与照顾在我家居住的外婆这两大难事对我产生了粉碎性打击,我这才发现我的信仰是何等脆弱,曾经在校的学生团契、教会的热火朝天的环境掩盖了我信仰的缺陷。于是我渐渐停止了毫无回应的祷告,对无聊的读经失去了兴趣,也远离了基督徒的基本宗教实践——主日敬拜。

外婆去世后,我被深刻地震撼。如此近距离地经历他人的死亡,这是我头一次。于是我对许多事物逐渐产生了悲观情绪,曾经以为万事都能解决的肢体关系、教会活动,如今我也不再追求,因为我在经历精神折磨的时候,这些我看重的事物均未发挥出什么出奇的作用,孤独、自我消化才是常态。我离开教会、团契,只允许我自己与同时不超过两位主内肢体偶尔见面聊天(不过大家都有自己的事做,基本不会单独找出时间来花费在我身上)。也许在外面看来,我可能面临离经叛教的风险,但我知道我那份对上帝的渴望还没有失去,也许没那么火热,但还存在,是一种我无法主动抛弃的存在。

失望、反思

我回到最初的起点,开始思考对于我来说搁置已久的问题:如何让自己相信上帝是存在的?如何相信我在基督里面是价值的?我原本以为这是知识性问题,但我后来发现,这并不是,因为即使在逻辑层面无法否认上帝不存在或是证明上帝存在,那对我来说没有实质性的帮助。记得曾经在小组学习提摩太凯勒的《为何是祂》这本书时,其中的叙述:世界上所有的信仰从都处于同等地位,因为谁都不能彻底说服谁,因此选择基督信仰的理由之一是“在众多信仰与世界观中,基督信仰的历史证据与理性一致性最强。”我当时认为,这本书可以解决我的信仰问题,但实际并没有达到我所期待的作用,好似我的心比法老还刚硬!

对于这种关乎信仰底层的问题,我迫切地期望自己能够快速解决,从未想过我所处地环境等等,因为我在教会呆的几年里,只知道这是罪的结果、世界的堕落混乱,神还未动工等等十分宏观且“政治正确”的表述。这种宏观的叙述,对我没有用。

在阅读“世俗时代”这本书时,给我影响最深刻地就是:这是一个祛魅的世界。因此这不是我自己的问题,而是这个时代的浪潮所致。认识到这一点,我便不再那么纠结,或者强迫自己去无条件相信一些命题。既然我无法与时代巨潮抵抗,那么我就需要学会“借力打力”,即:在这个世俗的时代里,如何找到属于自己的信仰方式。我能预见到,许多教会教导人们“封闭”起来——“不听不听,王八念经”——这种掩耳盗铃的做法,注定了人们只能在基督徒的群体当中生活,与外界社会的社交脱离。我不期待自己是这样的闭塞、顽固,因为如果基督信仰是闭塞的,那么保罗当初也就不会在大马士革的路上被亮瞎了眼。

寻求真正的救赎之道

既然我身处世俗时代,有着多种理论思想供我选择,那么我不得不面临一个问题:该如何选择?作者有句话很贴切地符合我的状态:

我们如今都学会在两个立场之间穿梭:一个“投入的”(engaged)立场,在其中我们尽我们所能地活出我们自己的立场向我们开启的实在;以及一个“抽离的”(disengaged)立场,在其中我们能够将自己视为占据了一系列可能立场之一的人,并必须以各种方式与各种立场共存。

在初信那几年,我经常会作为一个悖逆之子来质问自己所相信的。于是在缺乏经历以及知识的情况下,信仰基督的“人格”总会被不信基督的“人格”所压制,但碍于在教会集体当中的从众心理,我对此也束手无策,唱着不是从自己内心发出敬拜情感的赞美,起立一同祷告时没话说假装动嘴皮来避免尴尬堆时间......

我对本书的导论部分读起来十分满意,因为我认识到这确实是当下的我需要理解的,也许我并不需要完全理解时代转变的过程,但我需要了解当下是个什么状态,以及探索解决我当下困境的方案。我让GPT给我了一个关于此书的总结,似乎作者有给出一些出路,随着阅读进度的推进,也许我能越来越有思路去找寻重构信仰框架的方法。在读书群里我看见了“基督教人本主义”这个词汇,我问了问GPT,它用比喻来解释:好像我们在一条河里划船,水流就是上帝,水流决定了船只的前进方向,我们可以自由地在其中划船探索,不论是站着划船,还是倒立划船,单手划船或是躺平睡觉,都不影响上帝要让我们去的地方。